『いかり肩による肩こりの特徴は!』

いかり肩による肩こりの特徴と原因|今日からできる効果的なストレッチ・予防法

こんにちは。

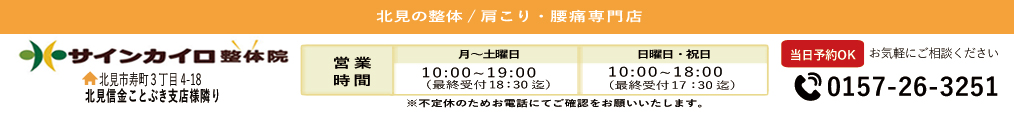

サインカイロ整体院の中村です。

今回は、多くの方が悩む**「いかり肩による肩こりの特徴と原因」、そしてその「効果的な対策」**について、専門家の視点から詳しく解説します。

「いかり肩」と聞いて、まず両肩が持ち上がった見た目を想像する方が多いと思いますが、これは単なる見た目の問題ではありません。実は、典型的な「肩こり体質」を引き起こす大きな要因となっているのです。

1. いかり肩による肩こりの「3つの特徴」

いかり肩は、肩が常に緊張した状態にあるため、通常の肩こりとは異なるいくつかの特徴があります。

| 特徴 | 詳細 |

| 1. 僧帽筋上部の「硬直」が強い | 首から肩にかけての筋肉(僧帽筋上部など)が常に縮こまり、硬くなっているため、痛みが強い。 |

| 2. 慢性化しやすく、マッサージでも戻りやすい | 筋肉の血流が悪く、緊張状態が癖になっているため、一時的にほぐれてもすぐに肩が持ち上がり、こりが戻りやすい。 |

| 3. 首のこりや頭痛を伴いやすい | 肩と連動して首の筋肉(肩甲挙筋など)も緊張するため、首のこりや緊張型頭痛につながることが多い。 |

つまり、いかり肩の肩こりは**「筋肉の硬直による血行不良」**が根本原因であり、「典型的な肩こり体質」と言えます。

2. なぜ、いかり肩は肩こりを引き起こすのか?

いかり肩は、両肩が上に持ち上がっている状態です。この姿勢は、特定の筋肉が常に収縮し、硬直しているために起こります。

主な原因

- 日常の悪い姿勢(最大の要因)

- 長時間のデスクワークやスマートフォン操作で、無意識に肩に力が入っている。

- 猫背や前傾姿勢により、頭の重さを支えるために肩が上がってしまう。

- 無意識の「体の緊張」

- ストレスや冷えなどにより、無意識に体に力が入ってしまう方(リラックスが苦手な方)は、いかり肩になりやすい傾向があります。

- 骨格・筋肉のつき方

- 生まれつきの骨格や筋肉の付き方も関与しますが、多くの場合、日常の姿勢や癖が大きな要因となります。

3. いかり肩による肩こり改善・予防のためのストレッチ

硬直して凝り固まった筋肉を放置せず、**「ほぐす」と「戻らないようにする」**の2段階で対策することが重要です。

【ステップ1】まずは硬直を「ほぐす」

入浴後や、体が温まっている状態で行うと特に効果的です。

- 肩の上げ下ろし運動

- 両肩を耳に近づけるように限界まで「ぐーっ」と持ち上げます。

- 息を吐きながら、ストンと一気に力を抜いて肩を下げます。

- これを10回程度繰り返します。

- 肩甲骨周りのストレッチ

- 両肘を曲げ、体の前で合わせるように前に突き出します(肩甲骨を広げる)。

- 次に、胸を張りながら肘を後ろに引き、肩甲骨を中央に寄せます。

- この動作をゆっくりと10回行います。

【ステップ2】症状が戻らないように「予防ストレッチ」

筋肉の血流が改善したら、持続的な予防が大切です。

- 首の側面ストレッチ(僧帽筋上部へのアプローチ)

- 片手を腰の後ろに回します。

- 反対側の手で頭を押さえ、ゆっくりと首を真横に倒します。

- 首の側面から肩にかけて伸びを感じる位置で20秒キープします。

- 反対側も同様に行います。

まとめ:自分の身体の状態を「知る」ことから始めましょう

いかり肩による肩こりは、**「無意識の筋緊張」**が鍵です。

肩のストレッチは場所を取らず、時間の合間に行えるため、継続しやすい予防法です。まずはご自身の身体がどうなっているのかを理解し、「体が緊張していないか?」と意識することから始めてみませんか?

最後までお読みいただき

ありがとうございました♫

当店をご予約希望される方は、下記の番号からお願いいたします。

辛さの症状やご相談も気軽にどうぞ♫

ネットで24時間いつでもご予約も可能です♫

電話予約に抵抗がある方はこちらが便利です。